“<프로퍼블리카>는 저널리즘이라는 도구를 통해 개혁을 이끌어내기 위해 만들어졌다. 권력남용, 공공의 신뢰를 무너뜨리는 행위 등에 대해 ‘도덕적 힘’을 바탕으로 기사를 쓰는 것, 그것이 우리의 사명이다.” 지난 18일 미국의 ‘비영리 탐사전문’ 온라인 언론사인 <프로퍼블리카>(www.propublica.org)가 2년 연속 퓰리처상을 받은 뒤, 사장 겸 편집인인 폴 스타이거(69)가 내놓은 소감의 일부다.

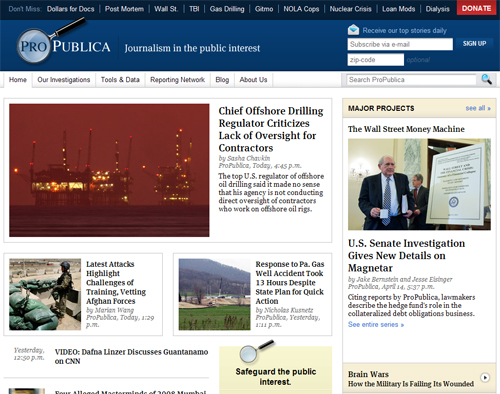

<프로퍼블리카>는 지난 2005년 허리케인 카트리나가 강타한 뉴올리안스의 한 병원에서 당시 의료진이 소생 가망성이 없다고 판단되는 환자들을 안락사시켰던 사실을 2년 반 정도의 취재를 통해 밝혀내 지난해 온라인 매체로는 처음으로 퓰리처상을 수상했다. 올해에도 <프로퍼블리카> 제이크 번스타인과 제시 아이싱거 기자는 금융회사들이 부동산 거품을 어떻게 조장했고, 이를 통해 고객들이 얼마나 큰 손실을 입었고, 금융위기가 얼마나 심화됐는지를 헤지펀드 회사인 ‘매그네터’사의 사례를 심층취재해 기사를 내보냈다. ‘월스트리트 머니 머신’이라는 제목의 이 기사가 올해 국내보도 부문 퓰리처상을 받은 것이다.

지난 2008년 설립된 <프로퍼블리카>는 시장자본주의가 팽배한 미국 언론사 중에서 매우 독특한 위치를 차지하고 있다. <프로퍼블리카>를 특징짓는 두 단어는 ‘탐사전문’과 ‘비영리’다. <프로퍼블리카>에는 34명의 기자들이 모두 탐사보도에 몰입한다. 지난해 <프로퍼블리카>가 내보낸 기사는 100여개 정도다. 언론사로 보면 3일에 한 개 정도의 기사를, 기자 개인으로 보면, 1년에 3개 정도의 기사를 쓴 셈이다. 대신 기사의 분량은 중편소설 분량에 가까울만큼 길고, 탄탄한 사실(fact)과 정확한 해석이 뒷받침된다.

<프로퍼블리카>의 또 다른 특징은 ‘비영리’다. 이렇게 애써 만든 기사를 ‘공짜로’ 준다. 이 기사를 필요로 하는 언론사는 출처만 밝히면 기사를 가져다 게재할 수 있도록 했다. ‘자본으로부터의 완전한 독립’을 이유로 지금까진 광고도 전혀 받지 않다가, 올들어 광고를 처음 받기 시작했다. 하지만 아직까진 홈페이지 메인 화면에 하나의 광고만 게재하는 정도다. ‘영리’를 추구할 경우, 결국 대광고주의 입김에서 자유롭기 힘들고 이는 탐사보도에 있어선 치명적인 약점으로 작용할 수 있다고 판단했기에 애초부터 이를 배제한 것이다.

그렇다고 직원들이 무보수로 근무하는 것도 아니다. 편집장인 스타이거의 연봉이 60만달러 정도이고, 대부분 기존 언론사의 베테랑 출신인 기자들의 연봉도 만만치 않다. 사무실도 뉴욕 맨해튼 한복판에 위치해 있다. 이 모든 것이 가능한 이유는 금융업으로 억만장자가 된 허버트 샌들러가 만든 ‘샌들러 재단’이 매년 1000만달러씩의 기부를 하고 있기 때문이다. 샌들러는 지난 2007년 당시 <월스트리트저널>의 편집국장을 16년째 맡아오고 있던 스타이거에게 탐사보도 매체 설립을 의뢰했고, 스타이거가 이를 흔쾌히 받아들이면서 만들어졌다.

<프로퍼블리카>는 권력과 자본에 의한 약자의 권리 침탈 현장과 우리 사회의 신뢰가 무너진 현장 등에 집중한다는 점에서 전통적 의미의 ‘지사형 기자’에 가까운 취재 형태를 보여준다. 주요 탐사 대상은 정부, 기업, 대형 병원, 재단, 언론사, 대학, 노조에 이르기까지 힘을 지닌 곳들이다. 한국도 <프로퍼블리카>의 필요성은 절실하다. 그러나 이를 위해서는 미국과는 거꾸로 ‘스타이거’가 ‘샌들러’를 찾아 나서야 된다는 게 차이점이다.