[PD저널=정길화 MBC PD·언론학 박사] 오랜만에 보는 참으로 따뜻한 시선의 다큐멘터리 영화다. 때마침 절찬리에 상영 중인 영화 <말모이>에 등장한 실존인물들의 이야기라고 해도 좋겠다. 칠곡 가시나(할머니)들의 평균 연령이 86세라고 하니 1933년 전후 태생이다. <말모이>에는 김판수(유해진 분)의 딸로 순희(박예나 분)가 나온다. 동요 ‘반달’을 부르며 “나는 가네야마보다 김순희가 좋다”고 말하던 그 순희다.

<말모이> 영화에서 순희의 나이는 일곱 살이다. <말모이>의 주 내용을 이루는 조선어학회 사건이 1942~1943년이니 순희는 대략 1936~1937년생으로 짐작할 수 있다. 7인의 칠곡 할머니들 중에서는 막내쯤에 해당하겠다. 김재환 감독의 말대로 <칠곡 가시나들>은 “<말모이> 실재 인물들의 실사판”인 것이다.

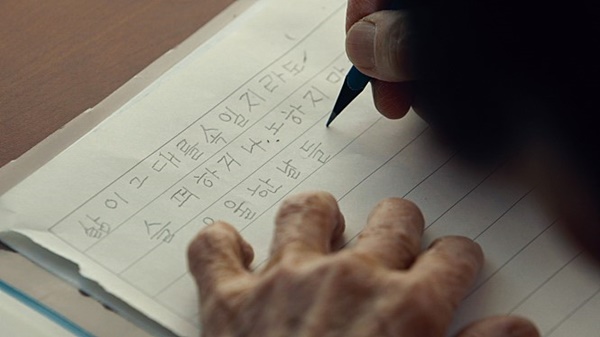

'칠곡 가시나들'은 일제 강점기에 한글을 배우지 못하고 때를 놓쳤다. 세월의 풍파를 거치고 뒤늦게 8학년(팔순의 나이)에 들어서 우리말을 배운다. 영화의 주제는 할머니들의 문자 터득에서 오는 개안(開眼)과 삶의 성찰이다. 이들은 한글을 깨친 뒤 길거리의 간판을 읽을 줄 알고, 마을 공터의 운동기구에 적힌 사용법을 읽을 줄 알게 된다.

구술문화와 문자문화

문자는 세상을 대하는 인식과 태도를 바꾼다. 문맹(文盲)에서 문해(文解)로. 천지개벽이다. 일련의 장면에서 이 영화는 월터 J. 옹(Walter J. Ong)의 <구술문화와 문자문화 Orality and Literacy>(1982)을 떠올리게 한다. 옹은 “커뮤니케이션의 수단이 말에서 문자로 바뀌면 사람들은 쓰기를 통해 자신의 생각을 외부에 기록하거나 다른 사람의 생각을 읽을 수 있다”고 설파했다.

한글을 익힌 할머니들은 이제 일기를 쓰고, 편지를 쓰고, 생활 속에서 우러나오는 진솔한 시를 쓴다. 팔순의 연륜과 초보 문자속이 만나니 이들이 쓰는 시에는 촌철살인의 언어적 감수성과 아포리즘이 어우러진다. 구술성에서 문자성으로 바뀌자 옹의 말대로 새로운 지식의 축적과 확장이 이루어진다. 이들의 정신세계는 개인적‧내면적인 서사와 축약, 추상으로 이어지고 있다.

여기에 카메라의 세심한 관찰, 다감한 응시, 차분한 구성과 편집도 뒤따른다. 사계절을 담은 약목 마을의 풍광을 배경으로 카메라의 배치, 오디오의 픽업, 제작진의 동선이 어땠을까 문득 궁금하다. <칠곡 가시나들>은 김재환 감독이 <미스 프레지던트> 이후 2년 만에 내놓는 신작이다. 편집의 리듬감이 경쾌하고 재미지다.

할머니들의 문맹은 오로지 일제 탓인가

영화는 들머리에서 자막으로 1938년 ‘일제의 조선어 말살 정책’이라는 역사적 사실을 제시한다. 아마도 감독의 의도는 그로 인해 '칠곡 가시나들'이 학교에서 우리말을 배우지 못했고 일생을 까막눈으로 살았다고 설명하려 한 것으로 보인다. 다소 뜬금없어 보이는 이 자막은 뇌리에 남아 영화의 몰입을 방해했다. 할머니들의 문맹이 오로지 일제 때문인가.

기실 할머니들이 한글을 깨치지 못한 것을 일제 강점기 탓으로만 여기기에는 다소 무리가 있다. 평균 나이 86세인 이들이 해방 전에 살아간 기간은 10여년 남짓이다. 광복 이후 이들은 70여년 이상 대한민국의 공민으로 살았다. 일제가 물러난 이후에도 한국어를 배우기 힘든 환경은 계속되었을 것이다. 분단과 전쟁, 50-60년대 한국 사회의 빈곤, 전통사회의 인습과 타성 등으로 이들이 교육과 문자의 혜택을 받지 못했을 것으로 추정된다.

그렇다면 어린 시절은 일제하라서 그랬다 해도 해방 이후에 야학(夜學)도 만학(晩學)도 못한 이유는 가난과 차별 때문이 아니었을까. 한국의 가부장제 하에서 소외와 인종(忍從)으로 살았던 삶의 내력이 할머니들 문맹의 더 큰 이유일 수 있다. 1960년에 이미 의무교육(국민학교) 취학률이 96%에 달했다는데 할머니들은 여기에서도 완전히 소외됐다. 더욱이 영화의 무대는 지금도 남녀의 성비 왜곡이 심한 경북지역이다.

영화 속에서도 그런 내막을 얼핏 엿볼 수 있다. 할머니들은 먼저 세상을 떠난 남편을 추억하기도 하지만 혹시라도 이승에서 그를 다시 만나보고 싶어 하지는 않는다. 자세한 사연을 알 길이 없지만 짐작은 간다. 어떻든 도입부의 '일제하 조선어 말살과 일본어 상용화 정책'에 관한 자막은 불필요하다고 본다.

<트루맛쇼>, <쿼바디스> 등 문제작을 제작한 바 있는 김재환 감독은 이날 상영에 앞서 “이 영화를 10번쯤 보면 참 재미있을 것”이라고 미리 겁(?)을 주었다. 10번은 아니고 1번으로도 충분히 재미를 느낄 수 있다. 발음이 불분명한 80대 할머니들의 경상도 사투리가 자막없이 무시로 출몰하는 것에 적응하려면 두세번은 봐야 할지도 모르겠다. <보헤미안 랩소디> 이후 ‘n차 관람’이 유행이라니 개봉하면 n번은 다시 볼 만한 다큐멘터리임은 분명하다.