[PD저널=이은미 KBS PD] 얼마 전까지 연출을 맡았던 <TV쇼 진품명품>은 녹화가 끝나면 MC와 제작진이 모여 저녁을 먹는 전통이 있다. 그 날도 퇴직이 얼마 남지 않은 선배의 녹화가 끝나고, 뒤풀이가 이어졌다. 선배 PD는 앞으로 두어 번 밖에 녹화가 남지 않아 후련한 마음이 들다가도, ‘더 잘하고 싶었는데’라는 아쉬움이 남는다고 했다.

소주 한잔을 따라드리며, “선배님은 퇴직하면 회사 사람들이 보고 싶을 것 같아요, 아니면 회사 사람들 대신 새로운 사람들을 만나고 싶어요?” 하고 물었다. 선배는 회사에서 만난 사람들이냐 아니냐를 떠나서, 그림 한 점을 휴대폰 메시지로 보내고, 그 아래에 특정 장소와 날짜도 같이 적어 보내고 싶다고 했다.

뜬금없이 왜 그림을 보내냐고 물었다. 그러자 그 선배는 그 그림의 의미를 아는 사람들은 선배가 보낸 문자메시지의 뜻을 알고 찾아올 테고, 그렇게 텔레파시가 통한 이들과 만나서 술 한 잔 하고 싶다고 답했다.

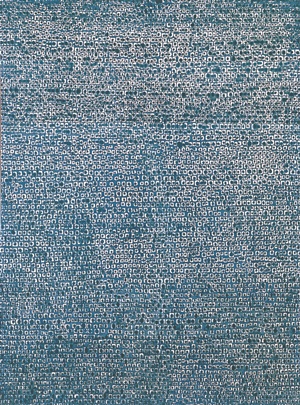

선배가 예를 든 그림은 김환기 작가의 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’라는 작품이었다. 그 후에 한 갤러리에서 이 작품을 볼 기회가 있었는데, 캔버스에 촘촘하게 도장을 찍고 그 주변에 테두리를 그린 작은 네모가 큰 화면을 빼곡 채운 그림이었다. 1970년대 작품인데 쪽빛 색감이 예쁘고, 작품을 완성해 가면서 화가는 어떤 생각을 했을까 궁금하게 만드는 작품이다.

▲ . 1970년 한국미술대전 대상작인 김환기 화백의

'어디서 무엇이 되어 다시 만나랴' ⓒ뉴시스

무엇보다도 이 작품은 윤회사상을 떠올리게 하는 제목 때문에 더 기억에 남는 그림이 됐다. ‘성북동 비둘기’를 지은 시인 김광섭의 시 중에서 따온 구절이라고 하는데, 그 후에 영화와 가요 제목으로 사용되고, 퇴직 선배의 언급한 걸 보면 많은 이들에게 영감을 준 제목임이 분명하다.

해외 작품 중에도 제목 덕분에 화가를 다시 보게 만드는 그림이 있다. 폴 고갱의 ‘우리는 어디서 왔고, 누구이며, 어디로 가는가?’라는 작품이다. 이 작품을 보기 전까지만 해도 고갱은 내가 좋아하는 화가는 아니었다. 그가 타히티에 머물며 원주민 여성들을 그린 그림에서는 이국적인 느낌보다 남성 중심적인 시각이 느껴졌다. 채도가 낮은 그림들이 대부분이라 나의 취향과도 맞지 않았다.

게다가 어린 시절 읽었던 위인전에서는 빈센트 반 고흐가 고갱 때문에 귀를 잘랐다고 묘사를 하니, 마음 여린 고흐를 괴롭힌 다혈질 고갱이라는 선입견은 어른이 되어서도 뇌리에 남아 있었다. 그런 이미지였던 고갱이 여성의 일생을 화폭에 담았다. 태어나는 순간부터 나이를 먹고, 늙어 죽을 때까지의 인생을 그린 뒤 ‘우리는 어디서 왔고, 누구이며, 어디로 가는가?’라는 철학적인 제목을 지은 사람이 고갱이라니.

이 그림은 2013년에 국내 한 미술관에 전시된 적이 있다. 당시 <문화 책갈피>라는 프로그램을 제작하던 때라, 미술에 큰 관심이 없던 나도 운 좋게 그림을 직접 봤다. 미술관 꼭대기에 위치한 마지막 전시실에는 이 그림만 홀로 전시되어 있었다. 폐장을 앞두고 관람객이 다 빠져나간 후, MC였던 가수 이상은 언니와 한국예술종합학교 양정무 교수님과 나란히 의자에 앉아 한참동안 커다란 그림을 보았던 추억이 남아 있다. 한 때 이 그림이 너무 좋아서 프로그램 제목으로 어떠냐고 아이디어를 냈었다가 단번에 퇴짜를 맞기도 했다.

며칠 전, 경력 단절 여성들을 위한 워크숍에서 이 그림을 다시 만났다. 워크숍 교재의 한쪽 구석에 작게 이 그림이 실려 있었다. 오랜만에 보는 그림이라 반갑기도 했지만, 커리어가 단절된 여성들의 고민으로 치환된 제목이 또 다시 눈에 들어왔다. 몰론 고갱은 인간 전체에게 근원적인 질문을 던지는 제목을 지은 것이겠지만, 시대가 지나도 인생의 의미에 물음표를 던지는 제목을 지은 고갱이야 말로 뛰어난 작명가라는 생각을 해봤다.

좋은 제목은 작품을 돋보이게도 하지만, 날로 먹는 것 아니냐고 핀잔을 듣기도 한다. 한 대학 동기가 뒤샹의 ‘샘’을 두고 제목 하나 잘 지어서 너무 쉽게 대박난 거 아니냐고 푸념을 해 한참 웃은 적이 있다. 하지만 소변기를 떼어 와서 생명의 근원을 떠올리게 하는 ‘샘’이라는 제목을 지은 뒤샹의 아이디어는 미술사에 남을 것이다.

제목을 짓는 것은 화가에게나 방송사 PD에게나 어려운 일이다. 어쩌면 PD에게 더 고통스러운 일인 지도 모른다. 너무 길면 안 되고, 외국어를 지양해야하고, 부정적인 느낌도 빼야한다.

때로는 제목에 숫자를 넣으려 했다가도, 그 숫자만큼 시청률이 나올까봐 숫자 사용도 조심스럽다. ‘상위 1%의 비밀’이라고 했다가 진짜 시청률이 1%가 나온다면 한번쯤은 제목 탓을 한다는 것은 방송계에 이미 알려진 미신 아닌가.

기획의도가 분명하게 드러나는 제목은 프로그램의 확장성이 없고, 많은 것을 아우르는 제목은 임팩트가 없다. 제목을 확정하기 전, 제목 후보를 적은 종이를 돌려 PD와 작가, FD들에게 의견을 묻기도 한다. 다수결로 정하기로 했지만 가장 많은 표를 받은 제목이 ‘너무 무난한 것 아닌가’하는 의심을 낳는다.

화가들의 작품에는 ‘무제(untiltled)’라는 제목이라도 붙이지, 방송에서는 생각도 못할 일이다. 가끔 미술관에 ‘무제’라고 써있는 명제표와 작품들을 보면, 제목도 짓지 않는 책임감 없는 화가라고 괜히 심술도 부려본다.

프로그램 기획안을 쓸 때마다, 제목이 떠올라야 일이 술술 풀리는 징크스가 있어서 고민 끝에 브랜딩 관련 교재와 강의들을 찾아봤다. 출판만 했다하면 베스트셀러라는 한 편집자는 사람들을 유인하는 방법으로 불안감을 주고, 궁금증을 유발하고, 구체적인 해결책이 있을 것 같은 제목을 지으라고 한다. 어떤 강사는 최신 검색 순위에 오르는 단어를 제목을 넣어 블로그를 작성하면 조회 수가 오른다고 알려줬다. 실리적인 조언들이지만, 한편으로는 씁쓸하다.

순간적으로 끌리는 제목보다는 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나리’나 '우리는 어디서 왔고, 누구이며, 어디로 가는가‘처럼 답은 없지만 계속 고민거리를 던져주고 세월이 흐른 뒤 다시 생각나는 제목은 안 되는 걸까.

처음엔 생소하고 이상한 제목도 오랫동안 들으면 익숙해지고 친근해 진다는데, 프로그램 제목으로 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나리’나 ‘무제’를 제안하면 어떤 반응이 나올지 궁금해진다. 그나저나 이 글의 제목을 뭐라고 해야 하나. 또 제목 고민이다.