[PD저널=박은주 tbs PD(<TV책방 북소리>연출)] 3년 넘게 책 관련 프로그램을 제작하면서 드는 걱정은 ‘동네 책방’ 사장님과 비슷하다. 서울시민들의 세금으로 운영되는 덕분에 ‘유익함’과 ‘공익성’은 채웠지만, 책과 관련한 프로그램들이 너무 팔리지 않아 고민이 많다.

책 영상을 파는 일. 소위 '올드 미디어 TV 속 책방’은 오래가지 못하고 문을 닫는 경우가 흔하다. 시청률 경쟁력이 없다는 현실의 벽을 ‘유익함’ ‘공익성’만으로 넘는 게 쉽지 않다.

책이 필요하다는 건 모두가 안다. 하지만 가까이 두고 꾸준히 소비하기엔 부담스러운 존재이기도 하다. 출판계도 이를 모르는 것이 아니라서 ‘책’과 함께 살아남기 위한 몸부림 중이다.

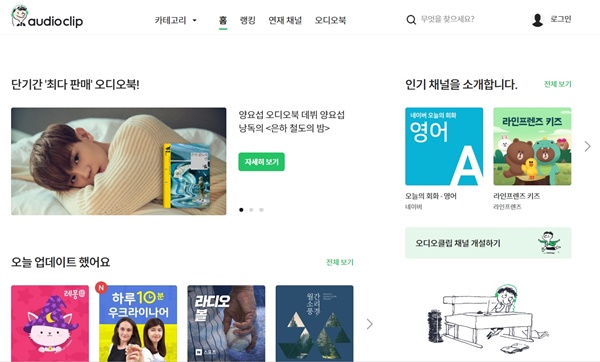

사람들의 손에 스마트 폰이 들리기 시작하면서 책을 소비하는 행태도 달라졌다. ‘종이 책’이 무겁다며 ‘전자책’이 나왔다. 최근엔 ‘오디오북’이 성황이다. 유명 셀럽들이 직접 읽어주는 책이라니. ‘오디오북’은 대형 플랫폼 시장을 통해 물꼬를 트고 있다. 이렇게 새로운 형태로 책을 접하는 사람들이 늘면서 영화 리메이크 작품이나 SNS 속 ‘북튜버’를 통해 책을 접해도 책을 ‘봤다’라고 생각하는 사람들도 많아졌다.

‘여러분, <책>을 많이 읽어야 훌륭한 사람이 될 수 있습니다.’ 어린 시절 귀에 못이 박히게 들었던 말이지만 이젠 시대에 뒤쳐진 문장이 됐다. 요즘 출판 경향을 반영하면 ’책을 쓰는 사람들의 이야기‘를 종이책, 전자책, 오디오북, SNS, 영상 등으로 접해야 훌륭한 사람이 될 수 있습니다’ 정도로 바꿔야 한다. 그럼 출판계의 형편은 나아진 것일까.

우리는 이미 유사한 시장의 멸망을 목격했다. 디지털 음원 시장의 확대로 레코드사가 사라진 것이다. 그래서 e북과 오디오북 시장이 확대되면 종이 책 시장이 멸망할 것이란 불안감도 팽배하다.

지난달 28일 한국출판연구소는 오디오북이 한국 시장에 성공적으로 자리 잡기 위한 방안을 모색하는 포럼을 열었다. 포럼에서 나온 의견 중에 오디오북 플랫폼을 출판계가 주도해야 한다는 지적이 눈길을 끌었다.

책은 본래 ‘책을 쓴 사람’의 지식과 가치관, 철학 등을 배우고 공감하기 위한 매개체다. ‘어떤 방식으로든 사람들에게 많이 전달되고, 매출을 늘려 수익을 나눠가지면 모두가 만족하는 생태계가 조성되는 것이 아니냐는 의견도 일리가 있다.

다만, 우리 모두가 절대 간과하지 말아야할 지점이 있다. 바로 책을 창작해낸 저자들의 저작권, 더 나아가 출판계 종사자들이 갖는 저작권이다. 책의 다양한 소비는 콘텐츠를 생산하는 원작자와 이를 가공하고 다듬는 편집자 등과 같은 출판계 종사자들의 권리가 함께 보호되는 시스템이 조성되어야 한다.

오디오북이 출판생태계에 도움이 되는지를 가늠할 수 있는 것은 수많은 2차 저작물의 이윤이 출판계에 분배가 되느냐다. 기존 출판 생태계를 약탈하거나 기생하는 산업이 되면 안 된다는 뜻이다.

디지털 음원사업이 가격인하 경쟁으로 레코드사를 멸망시킨 방식이 출판계에서 되풀이 되선 안 된다. 그러기 위해선 정부의 도서정가제가 하나의 해결책이 될 수 있다. 저작물을 다루는 품질과 서비스의 차별화를 통해 선의의 경쟁 구도를 만드는 방식 말이다.

이건 독자들이 책을 ‘읽느냐’, ‘듣느냐’의 문제가 아니다. 책 속에 담긴 ‘가치’가 정당하고 다양한 방식으로 전달되는 생태계를 만들 수 있느냐가 관건이다. 책 콘텐츠를 다루는 모든 분야의 사람들이 머리를 맞대고 고민해야 할 때다.